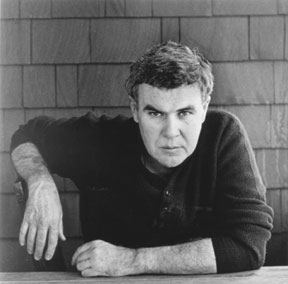

Raymond Carver, “Di cosa parliamo quando parliamo d’amore”, Einaudi 2015

Raymond Carver, “Di cosa parliamo quando parliamo d’amore”, Einaudi 2015

Raymond Carver, “Cattedrale”, Einaudi 2011

I racconti brevi hanno una caratteristica. Alla rapidità di lettura fa da contrappeso una permanenza nel nostro ricordo di tipo particolare. Il racconto rimane, prima che nella nostra memoria, nella nostra immaginazione come qualcosa che ci appartiene, nella cui elaborazione ulteriore ci troviamo presi, come se la storia ce l’avesse raccontata un amico, a casa nostra, a casa sua, nel corso di una chiacchierata serale tra amici, del genere “hai saputo del tale?”, come se il finale, o anche i dettagli all’interno della storia, fossero modificabili, diversamente interpretabili. Come se potessimo, anzi, come se ci accingessimo a, discuterne.

I racconti sono il tipo di storia il cui finale dovrà rimanere, almeno in parte, aperto, e tale che chi lo ha ascoltato, riproponendolo a propria volta, inavvertitamente (e anche no: c’è del piacere, impossibile resistervi, nel ricomporre, a nostro piacimento, nel rafforzare, una storia; nel variarla ad ogni successivo racconto, così che ci piaccia sempre più raccontarla) lo cambierà, e vai e vai. Potrebbero uscirne tante storie. Tutte diverse.

I racconti di Carver sono così. Addirittura nascono proprio lì, nella nostra stanza di soggiorno – forse no, forse si tratta di casa sua: a casa nostra tutto quell’alcool difficilmente l’avremmo trovato, proposto e ingurgitato – e il racconto era addirittura già iniziato quando siamo entrati; si è interrotto per accoglierci, ma non c’era problema, la storia filava benissimo da quel punto.

Inizia il racconto, dicevamo, e si è già là, o si è appena arrivati e le chiacchiere sono in corso, storielle del più e del meno, dei fatti del luogo; e il nostro amico è uno cui piace raccontare, e poi, sempre, in queste occasioni, se non è lui è un altro, c’è qualcuno che racconta, ed è anche bravo. Qualche digressione, un’interruzione –

raccontare, e poi, sempre, in queste occasioni, se non è lui è un altro, c’è qualcuno che racconta, ed è anche bravo. Qualche digressione, un’interruzione –

“(….) poi lei è salita sul furgone, ha suonato il clacson e se n’è andata.”

“E poi – dico io – Non ti fermerai mica sul più bello, eh, J.P?”

“La storia mi interessava. Me lo sarei stato a sentire anche se avesse cominciato a raccontarmi come un bel giorno aveva deciso di mettersi a lanciare ferri da cavallo”[i]

– per riprendere il filo che prosegue, mentre si beve, ecco, questo sì, si beve tanto; e nel frattempo si è inserito qualcosa, si sono intrufolate le cose di cui solitamente non si parla, le cose di sé, della propria vita, delle vite che incontriamo e con cui ci si trova a far i conti. Non che ci siano, queste cose, nella storia, ma sono là, ognuno di noi riconosce le proprie, ognuno ci mette, ci toglie, ci aggiunge, qualcosa.

Poi, una storia deve pur concludersi, e anche alla svelta. Ma ciò non significa che tutto sia concluso. Una storia di questo genere – cose vicine, cose che accadono a qualcuno, pezzi di vita, tristi, curiosi, sballati – lascia sempre possibilità, tanto più quando si tratta di storie dentro storie. Comincia il parlarne, il riconsiderarla, cominciano le interpretazioni, i giudizi e le variazioni.

E se oggi i racconti sono così, Raymond Carver ne porta una buona parte di responsabilità. Senza, peraltro, poter essere imitato.

Sta tutto qui. Il racconto, ancora oggi, <è> Carver. Persino per chi non lo ha mai letto e non lo sa.

Ci sono anche racconti che hanno una chiusura; i racconti del genere c’era un tale, gli è accaduta questa cosa, è finita così; quelli che, per l’appunto, trattengono il lettore nel desiderio di conoscere l’esito di una storia, possibilmente felice, sapete com’è, quando si legge una storia è inevitabile che ci si immedesimi e allora hai voglia a essere compiaciuti di una brutta fine. Pure, se si parla di vita, sappiamo tutti com’è.

Si trova pure la storia che, di suo, non chiude con un finale davvero brutto: che tuttavia sta sempre là, nella vita, che è sempre difficile ma ha i suoi momenti, un sorriso, una possibilità di incontro; che è fatta anche di legami buoni. Importanti.

Difficile leggere Carver e sentirsi proprio bene. E nel contempo anche sì. Si sente che ce la si può fare, dopotutto, insieme a qualcun altro. C’è una riserva di resilienza che conosciamo e che rassicura, dolorosamente ma rassicura.

Carver narra pezzi di piccole vite, difficili, affaticate, dove la normalità ha a che fare con un piccolo mondo sconfinato, con una anonima infinita provincia americana, in cui tirare a campare. Ha a che fare con le vite di lui e di lei, e con l’amore, pure affaticato dalle difficoltà, che tuttavia consente una buona ragione di vita. Ha a che fare con la ricerca del vivere quotidiano, del lavoro; con la disoccupazione, e con l’amore; con lo sfarsi sbracati sul divano, un bicchiere e la TV; con lo spaesamento dell’andare a cercare lavoro in un altrove partendo da un non-luogo. Ha a che fare con le piccole relazioni amicali, con i bambini da crescere, con giornate, serate, affogate nell’alcol, medium di ogni relazione e sostegno alla solitudine.

Ha a che fare con la morte, quella che capita quando sono accadute cose a una vita già di suo…che dire.

“Quel braccio che faceva su e giù nell’acqua sembrava dire addio ai bei tempi e salutare l‘arrivo di tempi duri. Perché dopo (…) non ci furono altro che anni difficili.”

“È questo che succede quando muore un amico? La sfortuna si abbatte sui compagni che si è lasciato alle spalle?”

“Ma, come ho già detto, neanche Pearl Harbor e doversi trasferire di nuovo a casa di suo padre fecero granché bene a papà”[ii]

Spezzoni di storie devastate, che incongruamente tengono il lettore incollato alla pagina. Dov’è che, in questa scrittura, in questi dialoghi essenziali, perfetti e deprimenti, si respira un’umanità che trasuda empatia, affetto, lo spiraglio della speranza? Perché è così che funziona: si trascorre in compagnia una serata e si raccontano e si ascoltano e si commentano fatti, storie, avvenimenti. C’è la sera in cui saranno cose su cui ridere, o restare increduli, e sere nelle quali di respira una qualche tristezza – cose che accadono, la vita; il sentimento dell’affetto che ci lega a ciò che accade anche a chi non conosciamo, di cui qualcuno narra. Va così.

Spezzoni di storie devastate, che incongruamente tengono il lettore incollato alla pagina. Dov’è che, in questa scrittura, in questi dialoghi essenziali, perfetti e deprimenti, si respira un’umanità che trasuda empatia, affetto, lo spiraglio della speranza? Perché è così che funziona: si trascorre in compagnia una serata e si raccontano e si ascoltano e si commentano fatti, storie, avvenimenti. C’è la sera in cui saranno cose su cui ridere, o restare increduli, e sere nelle quali di respira una qualche tristezza – cose che accadono, la vita; il sentimento dell’affetto che ci lega a ciò che accade anche a chi non conosciamo, di cui qualcuno narra. Va così.

“In cucina si riversò da bere e guardò la camera da letto sistemata sul prato davanti casa. Il materasso era coperto e le lenzuola a righe bicolore erano piegate sul comò, accanto ai due cuscini (…). La cucina di alluminio lucido occupava parte del vialetto d’ingresso. (…) Sul tavolo c’era una vaso di felci e più in là un cofanetto di argenteria e un giradischi, regali anche quelli. Un grosso televisore a console poggiava su un tavolino basso (…)”

“Settimane dopo la ragazza disse: – il tizio era di mezz’età. Tutti i suoi averi erano sparsi lì su prato. Non scherzo mica. Ci siamo ubriacati e abbiamo cominciato a ballare. In mezzo al vialetto. Oh Signore! Non ridete. Ha messo su dei dischi. (…)

“Continuava a parlare. Raccontò la storia a tutti. C’era dell’altro, lo sapeva, ma non riusciva a metterlo in parole. Dopo un po’, smise di parlare.”[iii]

Solitamente, il racconto chiede dunque al lettore un completamento del quadro; e talora una conclusione – che anche quando pare ci sia, lascerà fili per una possibile diversa tessitura a misura del lettore: cose, agganci, possibilità; non so bene, ma è certo che su qualcosa rimarremo impigliati, ognuno impegnato a proseguire, a riscrivere, a raccontarsi parti diverse della storia.

Ciò che resta – ed è tutto – non ha bisogno di una riga né di una parola in più. Il taciuto, il lettore se lo può benissimo far scorrere davanti agli occhi, magari non uscendone proprio felice ma insomma.

Una scrittura impareggiabile, che raggiunge la <semplicità>, l’essenzialità; frutto di una cura e di un controllo estremi ma, soprattutto, di una verità senza ombre, della capacità di restituirci ciò per cui non ritenevamo ci fossero parole. Ed ecco perché leggiamo Carver; perché dev’essere letto, con grande guadagno.

Parlando a una conferenza sulla scrittura, Carver cita un suo collega, lo scrittore Geoffrey Wolff[iv] quando disse, “a un gruppo di aspiranti scrittori: «Niente trucchi da quattro soldi», perché, completa Carver «(…) in definitiva, le parole sono tutto quello che abbiamo, perciò è meglio che siano quelle giuste, con la punteggiatura nei posti giusti in modo che possano dire quello che devono dire nel modo migliore»”[v]

____________________________________

[i] “Da dove sto chiamando”, In: “Cattedrale”

[ii]“La terza cosa che ha ucciso mio padre”, in: “Di cosa parliamo quando parliamo d’amore”

[iii] “Perché non ballate?”, in: Di cosa parliamo quando parliamo d’amore”

Autore a me sconosciuto, di cui non ho trovato opere tradotte in italiano.

[v] Raymond Carver, “Il mestiere di scrivere”, Einaudi 2015