Ha scritto Nonna Pitilla, (qui)

“Tuttavia, l’enorme popolarità della sua eroina non impedì a Quino, nel 1973, di farla finita con la sua bambina geniale (e con la banda di personaggi che la circondava, incluso l’idealista Felipe, il suo preferito)”

E c’è molto, in questa frase. Di non detto e, temo, indicibile. O da esplorare, nell’assenza, già stata, che l’andarsene, ora, anche di Quino, ha cambiato; nell’abbandono della sua creatura, datato 1973: non un anno qualunque, ma nessun anno di quel periodo, è stato un anno qualunque, in nessun paese del mondo, mentre i due blocchi contrapposti facevano una guerra, fredda fin che si vuole ma di cui nessuno ha ancora contato, e forse mai sarà possibile contare, i morti.

C’è che non c’è nulla da dire. Quino se ne è andato. Dicono. Ed è pure vero ma anche no. Potrebbe essere anche no – volendogli rendergli la giusta misura dell’onore che merita, e renderlo al suo personaggio che, nonostante tutto, vive – ed è merito suo. Che per suo tramite è ancora con noi.

Che dire di Mafalda? Lei c’è, sempre; c’è, soprattutto, proprio da quel lontano 25 giugno 1973 in cui Quino scelse di non disegnarla oltre – la sapeva ormai capace di andar a vivere da sola? sapeva che non vi sarebbe stato più spazio per lei nella casa Argentina? ha deciso che non ci sarebbe stato più spazio per sé nella casa Argentina cui Mafalda apparteneva necessariamente – e dunque che anche lei se ne sarebbe dovuta andare, senza poterlo seguire perché mai avrebbe potuto abitare altrove senza snaturarsi.

Che dire di Mafalda? Lei c’è, sempre; c’è, soprattutto, proprio da quel lontano 25 giugno 1973 in cui Quino scelse di non disegnarla oltre – la sapeva ormai capace di andar a vivere da sola? sapeva che non vi sarebbe stato più spazio per lei nella casa Argentina? ha deciso che non ci sarebbe stato più spazio per sé nella casa Argentina cui Mafalda apparteneva necessariamente – e dunque che anche lei se ne sarebbe dovuta andare, senza poterlo seguire perché mai avrebbe potuto abitare altrove senza snaturarsi.

Perché è questo ciò che è accaduto. La Mafalda che tutti amiamo è un universale, che si adatta a ogni tempo, a ogni luogo e lingua, ma è una Mafalda, in qualche modo, vinta; che se ne è dovuta “andare all’estero”, come temeva. Perché Mafalda è argentina, e se anche abbraccia il mondo, appartiene alla storia dell’Argentina

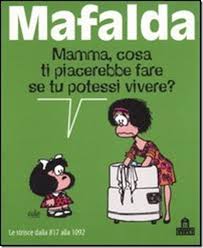

“All’asilo danno un titolo di studio, mamma?

Ma no, figurati, che Idea”

Allora, quando l’avrò finito non dovrò…che sollievo! Ti giuro che, così piccola non volevo, non volevo! Ti giuro”

Non volevi cosa?

Dover andare all’estero, come tutti quelli che hanno un titolo di studio!”

Quino, congedata Mafalda, lasciò l’Argentina – andò per il mondo: Milano, Parigi, Madrid, anche nuovamente Buenos Aires, certo, ma dopo, credo; dopo che tutto avvenne – o continuò ad avvenire.

Cinque giorni prima della sua dichiarazione di addio a Mafalda vi era stata una strage all’aeroporto di Ezeiza, Buenos Aires: tredici morti, centinaia di feriti. Presidente dell’Argentina, di nuovo insediamento, era Juan Domingo Péron, rientrato, con le prime elezioni libere dopo quel 1955 che lo aveva visto, costretto all’esilio, lasciare l’Argentina alle prese con anni di dittature militari.

strage all’aeroporto di Ezeiza, Buenos Aires: tredici morti, centinaia di feriti. Presidente dell’Argentina, di nuovo insediamento, era Juan Domingo Péron, rientrato, con le prime elezioni libere dopo quel 1955 che lo aveva visto, costretto all’esilio, lasciare l’Argentina alle prese con anni di dittature militari.

Non che la sua non fosse una dittatura, per la verità, ma sembrava, ed era, un diverso capitolo della stessa storia.

Morto Péron dopo meno di un anno dalla sua elezione, gli succedette la sua vicepresidente e terza moglie Isabel Martinez de Péron, che fu destituita – era il 24 marzo del 1976 – dal golpe militare capeggiato dal suo da poco nominato Ministro degli Interni Jorge Rafael Videla, esponente dell’organizzazione militare Tripla A (Alianza Anticomunista Argentina), responsabile del massacro di Ezeiza e che lei, come peraltro il marito, aveva coperto. Ancora un diverso, drammatico, capitolo dentro la stessa storia.

Quino aveva lasciato l’Argentina già da tre anni. Non vi era stata, in effetti, alcuna necessità di attendere il nuovo sicuro golpe in arrivo. E Mafalda non era andata con lui. Era argentina, Mafalda, e guardava il proprio mondo ad occhi apertissimi ma vi apparteneva indissolubilmente.

L’Argentina, in verità, era sempre vissuta in bilico, anche nel periodo peronista 1946-1955 – e sarà utile ricordare che lo stesso Péron era salito al potere, nel 1946, attraverso un golpe militare, pur riuscendo, in seguito, per alcuni turbolenti anni, ad avere l’approvazione, addirittura entusiasta, si fa per dire, di buona parte del suo popolo, attraverso il sostegno dei suoi “descamisados”. Il fascismo italiano aveva fatto scuola. Unica variante l’assenza di antisemitismo, fenomeno peraltro tipicamente europeo.

Una storia complessa, un dopoguerra di rapporti politico-economici internazionali complessi (eufemismo, non è questa la sede), per una nazione che coniugava il sostegno al nuovo nato Stato di Israele con il dare rifugio ai fuoriusciti nazisti, nel mentre si avviava la guerra fredda e sorgeva il fronte dei cosiddetti Paesi non allineati; per una nazione che propugnava, senza alleanze con questi fronti contrapposti, una volontà di distanziamento dagli U.S.A. con un forte anticomunismo.

Per non farsi mancare nulla e per affermare il proprio nazionalismo, il peronismo inserì nella propria politica elementi di limitazione al potere religioso della Chiesa Cattolica (il divorzio, la limitazione dell’insegnamento religioso nelle scuole, la legalizzazione della prostituzione) che, regnante papa Pio XII, portarono alla scomunica del Presidente Péron: fatto che ebbe un qualche peso politico nel contesto di una nazione ad alta identità cattolica.

La scomunica a Juan Domingo Péron sarà revocata da papa Paolo VI quando gli equilibri politici mondiali furono altri, e diversi gli interessi e il posizionamento del potere temporale della Chiesa cattolica post Vaticano II.

1976, dunque: il nuovo golpe aveva dato il via ad anni terribili, alla cosiddetta “guerra sporca” (1976 – 1983) e l’Associazione Madri di Plaza de Majo, tuttora attiva, non necessita di venir ricordata (o forse sì, gli anni passano, le tragedie si accumulano e il nostro brutto mondo di oggi non proviene, se non per brevi momenti illusori, da un mondo migliore).

La casa di Mafalda (1964 – 1973) è stata quel mondo argentino e quel mondo tutto intero – è stata quel mappamondo che lei cullava, medicava, coccolava senza illusioni – da contestare ad occhi aperti, con brutale capacità di vedere la realtà, ma senza rinunciare, nel fondo, a sperare.

O no? Sarà stata la nostra lettura di europei a tramutarla in una bambina in fondo felice, disincantata e feroce nella limpidezza dei suoi giudizi ma titolare di un futuro atteso, capace di pensare, di sé, che sarebbe sfuggita al destino-servo della madre.

O no? Sarà stata la nostra lettura di europei a tramutarla in una bambina in fondo felice, disincantata e feroce nella limpidezza dei suoi giudizi ma titolare di un futuro atteso, capace di pensare, di sé, che sarebbe sfuggita al destino-servo della madre.

Ma tant’è. Al solito: uscita dalle mani dell’autore un’opera d’arte, o anche solo dell’ingegno, appartiene ai suoi fruitori che ne scelgono il significato, decretandone la vita e la morte.

La mia Mafalda è stata argentina, e tale resta. È stata quegli anni e quel Paese. Pure se vive, tuttora, ovunque ancora e sempre in ogni Paese del mondo in tempo reale: desolata e senza speranza, almeno a parole, ma senza demordere, determinata a non farsi turlupinare mentre culla il suo mappamondo.

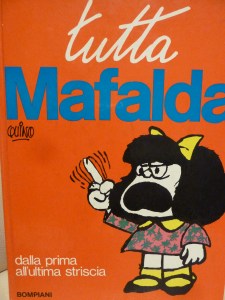

Il mio librone rosso – “Tutta Mafalda”, Bompiani, anno 1978 – è stato allora un bellissimo regalo di compleanno. Quando è stato pubblicato il suo papà se ne era già andato all’estero senza di lei che non avrebbe amato seguirlo, perché il suo posto era proprio lì, dove nessuno l’avrebbe più disegnata, dove non ci sarebbe stato modo di disegnarla ancora: dove tutto stava (ancora) accadendo.

Il mio librone rosso – “Tutta Mafalda”, Bompiani, anno 1978 – è stato allora un bellissimo regalo di compleanno. Quando è stato pubblicato il suo papà se ne era già andato all’estero senza di lei che non avrebbe amato seguirlo, perché il suo posto era proprio lì, dove nessuno l’avrebbe più disegnata, dove non ci sarebbe stato modo di disegnarla ancora: dove tutto stava (ancora) accadendo.

Non so bene ma, in qualche modo, finché Quino è stato con noi, mi accorgo di aver pensato, sperato, pur senza saperlo – magari avrebbe potuto, che so, farci conoscere una tosta quarantenne di pessimo carattere che tornava in Argentina, o che, nonostante tutto, aveva trovato un proprio posto, una propria casa, altrove; avevo sperato che potesse ancora aiutarci a guardar bene le cose in faccia e vivere ancora con determinazione e, perché no, a prendere provvedimenti, e lottare.

Non è andata così.

Ciao Quino, hai fatto molto. Hai fatto quel che hai potuto. Hai continuato a  disegnare ma confesso, non ti ho più seguito; ho continuato a cullare questo vecchio volume che apro ancora, per regalarmi, o infliggermi, un riso amaro; con Mafalda.

disegnare ma confesso, non ti ho più seguito; ho continuato a cullare questo vecchio volume che apro ancora, per regalarmi, o infliggermi, un riso amaro; con Mafalda.

Ho atteso il ritorno di una Mafalda sicuramente arrabbiata (perché non dovremmo mai accontentarci e perché non c’è nulla, o molto poco, di cui essere contenti!) ma vincente.

Sarà per un’altra volta.