La calura, per me micidiale, mi porta a desiderare, per questi giorni, una specie di intervallo, con libri che non trovo. Leggeri, ma che tengano la mia attenzione, che mi appassionino, il che ci sta difficilmente con la leggerezza. Mi porta a desiderare riletture. Mi porta il desiderio di leggere senza programmi, proprio per solo diporto.

La calura, per me micidiale, mi porta a desiderare, per questi giorni, una specie di intervallo, con libri che non trovo. Leggeri, ma che tengano la mia attenzione, che mi appassionino, il che ci sta difficilmente con la leggerezza. Mi porta a desiderare riletture. Mi porta il desiderio di leggere senza programmi, proprio per solo diporto.

Non che, solitamente, io legga per dovere, certo no, ma leggere non è solo un’attività-passatempo. Leggere è qualcosa di diverso; è anche un prendersi cura di sé e degli altri, credo, e del mondo che ci circonda; un prepararsi a conoscere e ad agire, qualcosa così. Un porsi in relazione, ecco. E’ questo: con il libro, certo, ma, per il tramite del libro, con noi stessi e con gli altri.

Il libro è un ospite da ricevere e con cui instaurare un dialogo, qualcuno da ascoltare nella reciprocità. Ciò che il libro esprime, è anche ciò che sta nella voce del lettore, qualcosa che non era nelle intenzioni, o nella consapevolezza, dell’autore, non necessariamente. Non si spiegherebbe, altrimenti, il fatto che libri scritti centinaia, migliaia addirittura di anni fa, ancora parlino, a noi, oggi. Si dice ciò avvenga perché l’essere umano è sempre lo stesso: non è così, non proprio, anzi, proprio no.

Ecco un tema davvero interessante. Resta il fatto che il lettore, in effetti, è in grado di rendere muto un libro. E tra i ‘libri perduti’, quei libri che il tempo non ha conservato, ci sono stati certamente anche capolavori che, avendo anticipato il proprio tempo, sono stati zittiti, meglio, sono rimasti inuditi, privi di voce. E non sono arrivati a noi.

A pensarci, una cosa enorme: possiamo leggere un libro, possiamo ascoltarlo e rispondere, possiamo ascoltarne, ognuno di noi, parti diverse; e possiamo togliergli la voce – non diversamente da come è in nostro potere rendere muta un’altra persona quando, in quello che dovrebbe essere un dialogo, uno dei due sceglie di non entrare in relazione, o non ne è capace, o per tutti gli infiniti motivi per cui ciò, dentro un colloquio, può avvenire.

Ed eccomi qua, a non trovare un libro che sia solo un momento di diporto, perché ciò non può essere, pur facendo parte delle cose possibili, previste – la nostra è una società specializzata nella relazione con carattere di anonimato – cosa, comunque, non buona.

Il caldo, l’afa, non predispongono ad una buona relazione. E’ necessario che chi viene a farci visita, in questi giorni, sia davvero interessante perché la testa si snebbi e la mente risponda; e che non venga a porre problemi, proprio no. Voglio dire, è bene che il libro-visitatore ponga dei temi, sì certo, ma dovranno essere qualcosa che renda piacevole il pensarci, qualcosa che distragga impegnando l’attenzione.

Occorrerebbe una buona narrazione fantasy, ecco, dove ritrovare leggende, miti, luoghi magici (magari nordici, che portino immagini di frescura, benissimo una tempesta di neve!). Non facile.

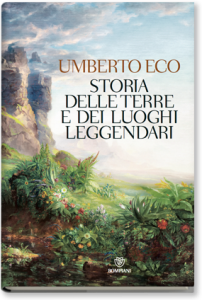

E dunque, mi si sono presentate due opzioni. Una è in corso. Ho ripreso un libro di cui forse, ora verifico, avevo anche parlato – no, sembra di no, strano, credevo di averlo almeno citato: si tratta di “Storia delle terre e dei luoghi leggendari” di Umberto Eco.

Un libro davvero interessante, anche perché unisce alla narrazione una antologia di pezzi scelti che, per ogni luogo leggendario – che sia Atlantide, o il Paradiso Terrestre, che siano le isole toccate da Ulisse nel suo viaggio, che sia il Regno del prete Gianni o Thule (eccolo! Un luogo che dovrebbe essere davvero fresco!) – fornisce i testi, le fonti che hanno, nelle intenzioni, ‘documentato’ l’esistenza di questi luoghi, lungamente ricercati, per secoli ritenuti reali.

Non so se ne uscirà una recensione, ma è un libro che unisce alla scrittura colloquiale, sempre piacevole, leggera, vorrei dire, di Umberto Eco, una interessantissima scelta di ‘pezzi’ che l’autore ha selezionato per noi.

E’ una raccolta di brevi testi, da autori greci e latini, da autori medievali fino ai moderni, da autori i cui nomi ci respingerebbero (sconosciuti autori minori antichi, roba per grandi specialisti) allontanandoci da quelle letture comunque per la maggior parte di noi irreperibili: così proposti, costituiscono un vero pacchetto regalo, predigerito, gustosissimo. Di che dire grazie professor Eco. Il tutto, in nota – un capitolo di narrazione, un pacchetto di testi scelti, brevi, davvero bellissimi, spesso curiosi e molto godibili. Che – diciamolo – volendo, si possono anche saltare; rinviarne la lettura, cose così.

Il tutto, termina con luoghi del nostro immaginario di lettori dell’oggi, che sappiamo, ovviamente, essere frutto di invenzione (non sempre ritenuti tali, per la verità, c’è chi li ha ricercati!): la casa di Sherlock Holmes a Londra, la casa di arenaria della 35° strada a New York, residenza di Nero Wolfe (il mio sogno, soprattutto il grande mappamondo), o il Café Americain del film Casablanca.

Aggiungendoci le bellissime illustrazioni, questo libro mi sta salvando l’umore, anche perché è uno di quei libri che, dopo averli letti, si possono rileggere a spezzoni, assaggiare qua e là, rivederne qualche pezzo di antologia che si era un po’ tralasciato, letto in velocità.

Dopodiché – non trovo, al momento, qualcosa di genere fantasy che risponda al mio desiderio – resta il problema di scegliere un libro, una rilettura, qualcosa che si possa abitare come un luogo conosciuto e che non sia un ambiente respingente.

Grace Paley è l’autrice giusta. “Enormi cambiamenti all’ultimo momento”: una raccolta di racconti brevi che tuttavia trattengono in una lettura segnata dal ritmo lento della quotidianità.

Grace Paley è l’autrice giusta. “Enormi cambiamenti all’ultimo momento”: una raccolta di racconti brevi che tuttavia trattengono in una lettura segnata dal ritmo lento della quotidianità.

Un piccolo libro – è interessante come il tempo della lettura scorra diversamente, da un autore all’altro, da uno all’altro genere. E’ più che possibile bersi, tutto d’un fiato, un libro lunghissimo e centellinare, nella durata, un piccolo libro che si gusta a piccoli sorsi.

Anche perché, nella ricerca (tema: racconti, ambientazione popolare, rilettura) mi è venuto tra le mani anche James Joyce, “Gente di Dublino”. Sarà per dopo. Magari con “Ulisse”, che non rileggo da una vita. Ne è anche uscita una nuova traduzione, sarà ormai più di un anno, di Gianni Celati. Forse varrebbe la pena di rinnovarlo.

“Ulisse” infatti, come tanti grandi libri, gode una fama immeritata di libro che si cita ma non si legge, travolto dalla critica ufficiale che, come la scuola, rovina per partito preso il piacere della lettura, monumentalizzando ciò che era nato per essere liberamente gustato. Anche questo è un modo, vigliacco, per far tacere un libro.