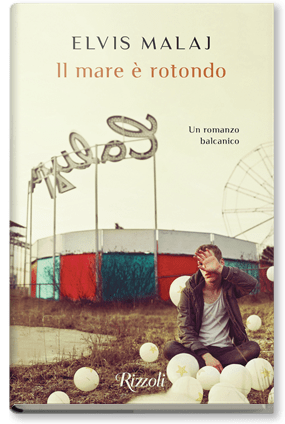

Elvis Malaj, “Il mare è rotondo”, Rizzoli 2020

Elvis Malaj, “Il mare è rotondo”, Rizzoli 2020

Dalla Quarta di copertina:

“Elvis Malaj è nato in Albania nel 1990. A quindici anni si è trasferito ad Alessandria con la famiglia e oggi vive a Belluno. Ha esordito con la raccolta di racconti Dal tuo terrazzo si vede casa mia, selezionato al Premio Streg 2018″

Avevo atteso di rileggere questo autore, dopo i racconti di “Dal tuo terrazzo si vede casa mia”, (qui) in cui Elvis Malaj già mostrava una struttura narrativa capace di ampio respiro, capace di catturare l’intero di un mondo e di una storia.

Ed ecco: il tema che l’autore aveva abbozzato nei suoi racconti, suddiviso in quadri diversi, e che il titolo di questa storia ben sintetizza, viene svolto ora in tutta la sua compiutezza: “Il mare è rotondo” e, da una sponda all’altra – dove l’altra sponda è il sogno, un domani, il futuro – non c’è soluzione di continuità, così come non c’è nel qui ed ora, nella veglia: tra le persone, individuate nelle loro relazioni e appartenenze diverse; nella vicinanza come nella separazione.

Lasciare la propria terra, volerla-doverla lasciare. Volersi-doversi spezzare per raggiungere una interezza. Qui e là, avvicinamento e separatezza, oggi e domani.

Il lettore entra in queste pagine e si impossessa dello spazio, dei luoghi, dei tempi; si ritrova ad abitare modi delle relazioni, altri eppure noti, dentro regole sociali diverse e insieme riconoscibili; è catturato dall’incertezza della gioventù che sgomita, con se stessa e con chi le sta vicino; che fa a botte con la vita, con la propria e con quella degli altri. E vi entrerà, direi necessariamente, a partire da una sconfitta. Da una prova: un assaggio di ciò che poteva essere e non sarà, in un tempo non ancora giunto, un tempo tra tanti.

“Non era passata neanche un’ora e mezza da quando erano salpati.

Lo scafista confermò che quella era l’Italia e ordinò di saltare in acqua. Le gambe intorpidite si drizzarono e ai tonfi seguirono bracciate. Quei flutti irregolari sospinsero il gommone qualche metro più al largo, e in pochi attimi a bordo rimasero solo lo scafista e un passeggero.

Il passeggero si chiamava Ujkan Brraka, aveva ventidue anni, qualche soldo in tasca, e si sentiva pronto ad assalire l’esistenza.”

“Non me la sento. Torno a casa.”

Potrebbe sembrare – e lo è – una storia di emigrazione, di separazione, di dolore e di riscatto; e insieme una storia di crescita, un romanzo di formazione: ed è anche questo, con la capacità di partire da un storia, dall’invenzione di una realtà che, se raccontata, giungerà ad attingere un universale della condizione umana, di una prima giovinezza necessitata a prendere il volo, per separarsi e individuarsi: tra le mani un futuro, da volgere a proprio vantaggio.

Le storie ci costruiscono: storie che non sono un’autobiografia, pur contenendo, come avviene in ogni narrazione, per chi narra e per chi legge/ascolta, quella parte di sé che vi si riconosce, che utilizza il racconto per dire e ascoltare di sé, per inventarsi e per confermarsi. Ed Elvis Malaj lo farà con ironia leggera; con determinazione ma senza perdere il sorriso; e con la cocciuta serietà con cui la gioventù persegue un sogno, dal progetto vago ma fermo.

Leggiamo la storia di un ragazzo (e di una ragazza) che, a partire da un presente difficile, parla di un futuro: vago, inespresso, niente più di un voler raggiungere l’Italia, carico solo di possibilità; niente più di un sogno, ancora solo confuso e cocciuto, che dovrà diventare, e ancora non è, progetto. È una storia di più sogni – e fa niente se sono tra loro incompatibili e fa niente se falliscono: tutto sta a rincorrerli; a volerli. Importante unicamente che siano un’apertura di possibilità; verso un altrove dalle molte strade.

Nessun fallimento può spezzare il sogno di Ujkan, neppure quando a cedere sarà stata la volontà di fronte alla costa italiana raggiunta, cosa di qualche bracciata. Parlerà sempre la certezza che il ragazzo coltiva da quando aveva undici anni; da quando lo aveva riagguantato la madre.

“Pashka era riuscita a scovarlo un attimo prima che si imbarcasse per Brindisi, mischiato tra loro. Ritornati a casa, non gliene aveva mai date così tante come quella volta.”

In aggiunta, ci sarà il sogno, insistito, di avere lei; cocciuta nei suoi no: perché i sogni si nutrono di rifiuti; si rafforzano nel confronto con l’ostacolo. I sogni si nutrono di incertezze da affrontare; da indagare. E anche una ragazza, come l’Italia, è un territorio sconosciuto, un futuro cui chiedere di aprirsi.

Come si incontra una ragazza? Che hai solo visto passare in bicicletta, acquistare un pacchetto di sigarette dal tabaccaio. Ripartire.

«Hai perso le sigarette» disse e poi scattò via; attraversò la strada senza guardare, afferrò il pacchetto e dopo un centinaio di metri la raggiunse. Continuò a correrle a fianco finché la ragazza se ne accorse e frenò. Dopo aver preso fiato, Ujkan le piazzò il pacchetto davanti.

«Hai perso questo.»

Lei lo prese e lo tenne in mano per un attimo.

“Grazie, ma è vuoto. L’avevo buttato.”

Sarà arduo anche conoscerne il nome: Irena. Richiederà strategia. E che relazione si potrà stabilire, per chi è giovane, al di fuori di un corpo a corpo di occhi e parole, se non quella di un altro sogno-certezza? E cosa si dovrà fare (nell’età che dice per sempre di qualcosa che durerà un giorno o tutta una vita) quando ci si è invaghiti di una ragazza, di una sconosciuta, che dice e ripete no . Che minaccia con la pistola.

Troveremo in queste pagine storie dentro storie. Un mondo da vivere. Con il sogno-progetto di lasciarlo.

Gli amici – i compagni di strada: altri sogni, ad ognuno il suo, ognuno partecipe al sogno dell’altro.

La famiglia. Il regno della madre, della sorella. Fatto di cibo, e non solo.

Il mondo degli uomini: del padre, dello zio. Dei riti maschili. Degli accordi e delle minacce. Degli affari e delle regole da conoscere, che sia per commerciare, per andarsene, o per conquistare Irena; le regole da conoscere per poterle rompere; le regole che valgono per indicare il giusto comportamento, la strada prescritta: perché come sarebbe possibile, senza conoscerla, sapere di volerne prendere un’altra, insistere a dirigersi verso la propria; incerta e vaga. Fatta di solo Futuro.

Ci sono le parole della lingua madre che a tratti ritmano il racconto; sporadici suoni – che non interrompono la lettura – e bene che, a fine libro si trovi il glossario; ma sono voci, suoni, indicatori di nutrimento, segnali di relazione, amori e minacce, che scorrono, si intrecciano dove la parola è coloritura che mostra sé e tanto basta: dopotutto, il mare è rotondo e, come le sponde, anche le parole si toccano, mediano riti ed emozioni, senza estraneità.

Ujkan, nel suo trovarsi sempre <in procinto>, in ricerca, a un certo momento della sua breve vita densa di prove fallimenti prove insistenza prove, aveva fatto un corso per venditori.

Ed ecco, nel momento in cui tutto sembra perduto, un incontro restituisce parole utili, un veloce ripasso di ciò che gli era stato insegnato:

“(…) «La gente non compra ciò che vendiamo, ma ciò che siamo» disse l’uomo e fece qualche passo avanti.

Finalmente Ujkan riuscì a vederlo. Era l’oratore del corso per venditori.

«Il momento in cui si perde è il momento in cui si accetta di aver perso, e può verificarsi all’inizio, senza neanche aver combattuto, o alla fine, o anche mai… questo mondo fa paura, però ha un punto debole; si piega alla persistenza» disse l’oratore del corso per venditori.» (…)

Ujkan Brraka si alzò e decise che non era ancora finita.”

Non avevo programmato (accade sempre) la lettura di questo libro. Fresco di stampa, di un autore da cui desideravo un nuovo libro, di cui nuovamente innamorarmi.

Ora, dopo averlo letto (bevuto, direi, senza respiro; interrompendo la lettura in corso) colgo un richiamo al libro interrotto che stavo leggendo, e a cui ritorno – Jack Kerouac, “I vagabondi del Dharma” – e riemerge, inatteso, un richiamo, ad altri autori. Ad altri personaggi. Un ricordo incongruo.

Mi ritrovo a pensare a John Fante, all’Arturo Bandini di “Chiedi alla polvere”; a William Saroyan e ai ragazzi della famiglia McCauley di “La commedia umana”, e poi, non so, l’elenco potrebbe continuare, immagino.

Mi chiedo da dove emerga questo richiamo. Voci uniche, irripetibili, le più diverse; che tuttavia, mi accorgo, hanno una cosa in comune: sono voci di giovani – e non importa che età abbiano, in verità – sono voci che dicono della capacità di avere un sogno, di saperlo volere. Sono voci che parlano di resilienza e speranza, e perché no, di allegria, irriducibili, anche nei momenti bui, anche… Anche.

Se ne incontrano di rado, nella narrativa attuale. Infondono vita – quella vera, politically incorrect e profondamente etica; che sono, nella loro essenza, Speranza. Gioventù. Futuro.

La scrittura di Elvis Malaj è conseguente: pulita, scorrevole, irrituale, ha l’irruenza della gioventù e il virtuosismo senza età del narratore; di colui che sa vedere le storie, fuori di sé, e accoglierle dentro di sé per restituircele vitali: dopotutto, niente esiste al mondo se non provvediamo a fornirlo di una trama, di connessioni capaci di figliare un futuro.

Questo è un libro da non perdere. Per me: da rileggere. Subito.